~現場経験と学びを通して見えた理想の保育~

「一対一でじっくり関わる保育がしたい」――そんな方へ。

本記事は、ポピンズナニーサービスで実際に働く看護師ナニーが、現場経験と学びを通して深めた「保育観」と「ポピンズナニーサービスの理念」についてお届けします。

ナニー(教育的ベビーシッター)として働きながら保育士資格を取得した筆者が、「保育所保育指針」と「エデュケア(エデュケーション+チャイルドケア)」実践の核となる「知力8(エイト)」をどのように現場で生かしているかをご紹介することで、

- ポピンズナニーサービスのサポート体制や保育の質の高さ

- お子さまへの関わりがどれほど丁寧で専門的か

を感じていただけたら嬉しいです。

contents

看護師ナニーとして働く中で感じた「学び」の必要性

私は看護師の資格を持ちながら、ナニーとしてお子さまと関わる仕事をしてきました。医療的な視点からお子さまを守ることは得意でも、「保育」という分野に関しては専門的に学んでいなかったため、「本当にこの関わり方でいいのだろうか?」と迷うことがありました。

ポピンズナニーサービスでは、研修やサポート体制が充実しており、疑問や不安があれば、いつでも親身になって相談に乗ってくださいました。しかし、それでも私の中には

- 看護師としての知識だけで子どもと関わり続けていいのだろうか?

- ナニーとして、もっと質の高い関わりを提供するために必要な知識とは何だろう?

という思いが残っていました。

そこで私は、「保育士資格」を取得するための勉強を始めました。その学びの中で出会ったのが「保育所保育指針」です。これは単なるルールではなく、子どもの育ちを支えるための大切な基盤であり、保育士としての考え方の軸となるものだと実感しました。

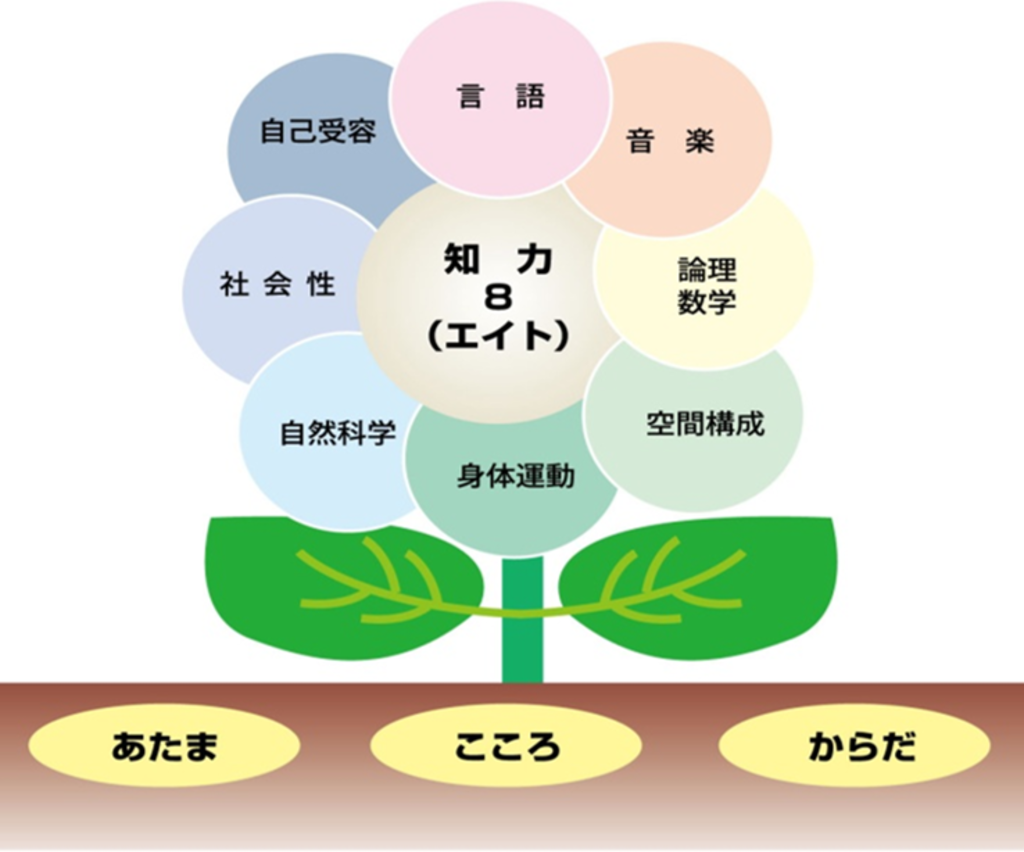

また、ポピンズナニーサービスには「知力8(エイト)」という、お子さまの才能を伸ばす独自のメソッドがあります。保育士資格を取得したことで、この「知力8(エイト)」が、保育所保育指針の理念を大切にしながら作られていることがよくわかりました。

「保育所保育指針」ってどんなもの?

「保育所保育指針」は、保育の基本的な考え方や保育のねらい内容を示したもので、全国の保育園や保育士が実践の基盤とするものです。この指針は社会的背景や時代のニーズに応じてアップデートされてきました。

保育所保育指針の五領域と具体例

現在の保育所保育指針では、子どもの発達を5つの領域に分けて捉えています。ナニーとして関わる際にも、この視点を持って日々関わりを積み重ねていくことを大切にしています。

健康:心も体も健やかに育つために

子どもが毎日元気に活動するためには、生活リズムを整えることが基本です。たとえば、食事・睡眠・運動といった毎日の習慣に加え、手洗いや着替えなどの衛生習慣を身につけることも、この領域に含まれます。また、運動を通して体を動かすことの楽しさを感じる、食への興味や関心を育てる、安全を意識して遊ぶ、自分の身体の感覚を言葉にし、自己理解を深めることも「健康」にとって必要です。

人間関係:他者と関わるために自立心を育て、社会性を養う

遊びや生活の中で他者と関わる経験は、信頼感や思いやりを育てます。「おもちゃを貸してくれてありがとう」などの声かけは、他者との関係を築く力を育む大切な機会になります。

環境:身の回りの世界に興味を持ち、それらを生活に取り入れる

お子さまは、五感を使って周囲の自然や身近なものに触れることで、たくさんの発見をします。例えば、公園で「どんぐりの形、どんなだろう?」と一緒に観察をすることで好奇心や探求心が育ちます。また、「春になったからツバメが巣を作っているね!」といった自然の変化や身近な生き物について伝えることも、子どもが生命の尊さに気づく経験になります。

言葉:豊かな言葉にふれ、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う

日々の対話や絵本の読み聞かせを通して、お子さまは語彙力や表現力を身につけます。「今日はどんな遊びをしたの?」と問いかけるだけでも、言葉で考えを伝える力が伸びていきます。

表現:自由に感じたことを表す楽しさ

歌やダンス、お絵かき、工作など、子どもが自分の気持ちを表現する活動も大切です。「たくさんの色を使ったね」「楽しそうに踊ってたね」と、結果ではなく過程を受け止める声かけが、自己表現の土台を育てます。

このように、五領域は子どもの成長を多角的に支える大切な視点です。私が保育所保育指針を学んで特に印象的だったのは、「保育は、子どもの最善の利益を考えて行われるべきもの」という基本理念です。これは、単に子どもを“預かる“のではなく、育ちを支えるという本質的な役割があることを教えてくれます。

「知力8(エイト)」とは?ポピンズが大切にする才能の伸ばし方

ポピンズでは、「エデュケア(エデュケーション+チャイルドケア)」という考え方を大切にしています。単に保育をするのではなく、教育的な視点も取り入れながらお子さまの成長を支えるというものです。その中核となるのが「知力8(エイト)」というメソッドです。「知力」とは知能と学ぶ意欲からなる力を指し、脳のどの部位が特にかかわるかという観点で知力を8つの側面に分けて捉えています。

知力8(エイト)とは

- 言語(思考やコミュニケーションの手段と言葉を使いこなす力)

- 音楽(音楽を楽しむ(鑑賞、演奏、作曲)力)

- 論理数学(物事を論理的に考え、算数や数字を効果的に扱う力)

- 空間構成(図形を変形・操作したり、平面から立体を構成する力)

- 身体運動(身体運動を通して、自分の体を自由にコントロールする力)

- 自然科学(実験、探索、発見を通して自然を感得する力)

- 社会性(他者の存在や多様性を認識し、他者と良い関係を築く力)

- 自己受容(自分自身をふりかえり、ありのままの自分を受け入れ、自己肯定感を持つ「力)

例えば、積み木遊びをするだけでも

- 色や形を言葉で説明する → 言語

- 「何個あるかな?」と数を数える → 論理数字

- 高く積むための配置を考える → 空間構成

といったように、知力8のさまざまな要素が関係してきます。

また声かけ一つでも、これらの力を引き出すことができます。例えば、散歩の途中で「この葉っぱ、いろんな形があるね。」と声をかけるのは、「自然科学」、お子さまが失敗や間違いを受け止められるよう「間違えることは誰にでもあるよ。次はどうしようか、一緒に考えよう。」と声をかけるのは「自己受容」にあたります。このように日常の何気ないやりとりの中にも、お子さまの成長を意識した関わり方はたくさんあります。

ポピンズナニーサービスでは、このような声かけを意識しながら、お子さまが自分の力を主体的に伸ばせる環境を作っているのです。

学びを通じて見えた「理想の保育観」

「保育所保育指針」と「知力8(エイト)」を通じて学びを深めたことで、私自身の保育観がより明確になりました。それは、お子さま一人ひとりの育ちを大切にしながら、可能性を広げる保育です。

子どもはそれぞれ性格が異なり、得意なことも異なります。あるお子さまは言葉を使ったコミュニケーションが得意かもしれませんし、別のお子さまは外でめいっぱい体を動かすことが大好きかもしれません。そうした一人ひとりの特性を見極め、持って生まれた力をさらに伸ばし、新たな力を見つけて引き出してあげることがポピンズのナニーが実践するエデュケアなのです。また、お子さまが安心して過ごせる環境を作ることも、保育において欠かせない要素です。信頼できる大人がそばにいて、安心して挑戦できる環境があれば、子どもたちは自分の力を発揮しやすくなります。そんな信頼できる存在として、ナニーがそばにいることが、お子さまの成長にとって大きな支えになります。

ナニーとしてこれから働きたい方へ

ポピンズナニーサービスでは、こうした専門的な視点を学びながら、実践できる環境が整っています。日々の保育の中で「知力8(エイト)」の要素をどのように取り入れるか、悩んだ時はコーディネーター、コンシェルジュが親身にサポートしてくれるため、一人で抱え込まずに安心して保育に向き合えます。

保育士資格がなくても、学びながら経験を積んでいくことができます。今回ご紹介した「知力8(エイト)」をお子さまが日常の中で自然に育てていけるように、ポピンズナニーサービスでは独自の研修を通じて、より具体的な関わり方や声かけ、実践のヒントを学ぶことができます。保育は「正解のない学び」です。お子さま一人ひとりに寄り添いながら、一緒に成長していくこと、また一人ひとりのお子さまの育ちを多面的に支えることが、ナニーの役割です。「お子さまの成長を見つめ、寄り添う専門職」として、あなたも一歩踏み出してみませんか?

この記事を書いた人

- Naoka

- 看護師、保育士、養護教諭の資格を持つナニーとして活動しています。これまで保育園や小学校、放課後デイサービスなど、さまざまな現場で経験を積んできました。現在ナニーのお仕事をしながら、療育施設にて自閉症スペクトラム症のお子さまたちの支援に取り組んでいます。

前の記事

前の記事 次の記事

次の記事