保育や子育てに関する情報が溢れる今、基本的な知識や新しい情報をナニーと一緒に勉強していくシリーズ。今回は子育てに関する法律について調べてみました。

日本には子育てに関する様々な制度や法律がありますが、 今回は、時代の流れを反映した3つの重要な法律、「少子化社会対策基本法」「子ども・子育て支援法」「こども基本法」について詳しく見ていきましょう。

少子化社会対策基本法 2003(平成15)年7月成立

子育てに関わる法律の先駆けというと、2003年に成立した少子化社会対策基本法が挙げられます。それ以前から児童手当法や育児休業法がありますが、日本の子育て支援全体に関わる法律としては、これが初めてのものといえます。

法律ができた背景

少子化が深刻な社会問題として注目されるようになったきっかけは、1990年に戦後最低の出生率を記録した「1.57ショック」でした。これを受けて、政府は子どもを生み育てやすい環境づくりに向けて検討を開始しました。

1994年には「エンゼルプラン」という子育て支援のための方針が文部省等*により策定され、保育所の量的拡大、低年齢児保育や夜間保育などの保育サービスの多様化、地域の支援拠点の整備などが推進されました。1999年には「新エンゼルプラン」を策定し、働き方改革などに広げた施策が実施されました。

しかし、それでも少子化の流れは止まらず、国・自治体・企業・国民が一体となって施策を行う必要性が高まりました。その結果、制定されたのが少子化社会対策基本法です。

*文部・厚生・労働・建設省(すべて旧省庁名)

法律の内容

■目的

この法律の目的を、第1条で「この法律は、我が国において急速に少子化が進展しており、〔中略〕少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」と定めています。

■基本的な考え方

少子化に対処するための施策について、以下のような4つの基本理念が定められています。

1、家庭や子育てに夢を持ち、安心して子どもを生み、育てられる環境を整備すること

2、社会の変化に配慮し、長期的な視点で施策を行うこと

3、子どもの安全な生活を確保し、ひとしく心身ともに健やかに育つよう配慮すること

4、社会、経済、教育などの諸問題においても、少子化の状況を考慮すること

■主な施策

育児と仕事の両立をさせるための雇用環境の整備、保育サービスの充実、地域の子育て支援拠点の整備、母子の保険医療体制の充実、子育て家庭の経済的負担の軽減などが挙げられています。

法律に基づく「少子化社会大綱」

この法律の第7条に基づき、政府は5年ごとに「少子化社会対策大綱」(以下、大綱という)を定めています。

2004年に初めての大綱が策定され、少子化の流れを変えるための4つの重点課題や28の具体的な行動がまとめられました。更にこの大綱を実行するための計画として、「子ども・子育て応援プラン」が作成されました。子ども・子育て応援プランでは、2005年から2009年までの5年間で実施する具体的な施策や数値目標、実施した場合の将来の社会の姿を明示しました。

2010年には、第2回目となる大綱「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、3つの大切な姿勢、目指すべき社会への政策4本柱、12の主要施策に従って具体的な取り組みを進めることにしました。

その後も、5年ごとに施策の評価・内容の見直しが行われ、2015年に第3回目、2020年に第4回目の大綱が策定され、少子化に対処するための子育て支援施策が行われています。

子ども・子育て支援法 2012(平成24)年8月成立

子ども・子育て支援法は2012年に成立し、現在の「施設型給付」や「地域子ども・子育て支援事業」などの基になる法律です。

法律ができた背景

第2回目の大綱である子ども・子育てビジョンを確実に実現するため、新たな「子ども・子育て支援新システム」の構築が検討されました。2年間の検討会議を経て、消費税の引き上げによる増収分を活用した子ども・子育て支援法等*が、2012年に成立しました。

*「子ども・子育て支援法案」、「総合こども園法案」、「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の3法案

法律の内容

■目的

この法律の目的を、第1条で「この法律は、〔中略〕一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。」と定めています。

また第7条にて、子ども・子育て支援の定義が「この法律において〔中略〕全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、〔中略〕子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。」と明示されています。

■法律で定めている主な事項

・サービスの実施主体は市町村であり、市町村は地域のニーズに基づく計画策定、給付・事業を行う

・子ども・子育て支援給付

① 子どものための現金給付(児童手当)

② 子どものための教育・保育給付(施設型給付、地域型保育給付)

③ 子育てのための施設等利用給付(認可外保育、預かり保育、病児保育等)

・地域子ども・子育て支援事業

地域の実情に合わせた支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、乳児家庭全戸訪問、ファミリー・サポート・センター、妊婦健診等)

・仕事・子育て両立支援事業

企業等からの事業主拠出金を財源とした、企業主導型保育、企業主導型ベビーシッター等

・子ども・子育て会議の設置

国に子ども・子育て会議を設置し、有識者や地方自治体、事業主代表、子育て当事者などが制作プロセスに関与するとしています。市町村、都道府県においても地方版子ども・子育て会議を設置するよう努めることとされています。

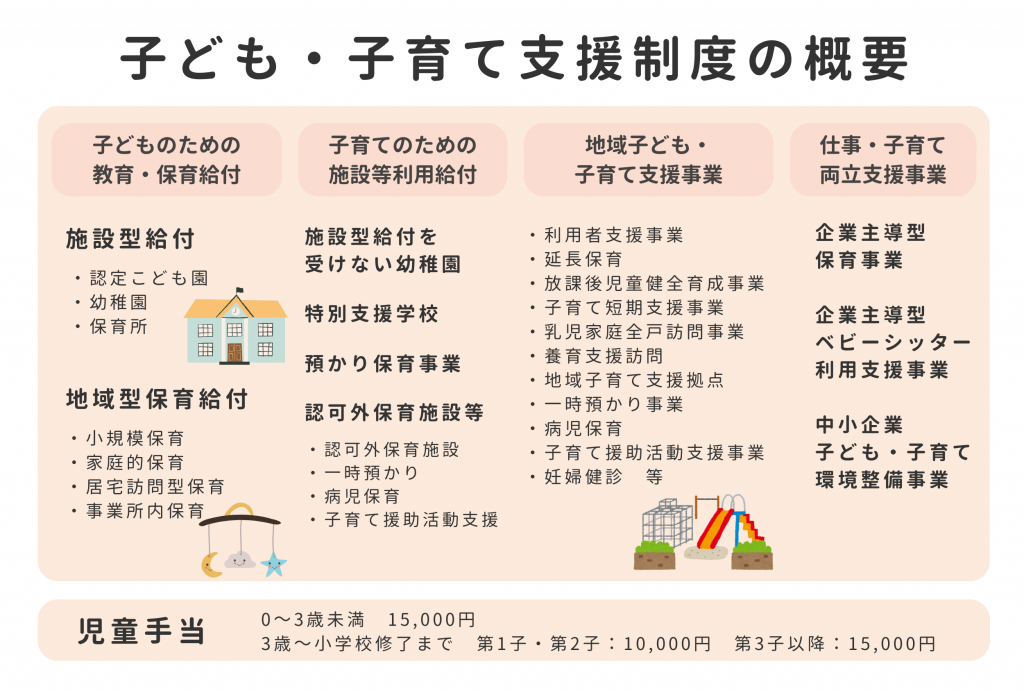

法律に基づく「子ども・子育て支援制度」

子ども・子育て支援制度(以下、制度という)とは、子ども・子育て支援法等*に基づく制度のことをいいます。幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくために作られ、2015年にスタートしました。

出典:こども家庭庁HPを参考に作成 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido

制度では、「施設型給付」と「地域型保育給付」が創設されました。

■施設型給付

認定こども園、幼稚園、保育所を対象とした支援で、子どもの年齢や家庭の譲許に合わせて施設を利用することができます。

■地域型保育給付

・家庭的保育(保育ママ) 少人数(定員5人以下)を対象に行う保育

・小規模保育 少人数(定員6から19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気の保育

・事業所内保育 会社の事業所内で地域の子どもを一緒に行う保育

・居宅訪問型保育 障害などで個別ケアが必要な場合や、待機児童となった場合に、保護者の自宅で1対1で行う保育

施設型給付・地域型保育給付を利用する場合は、市町村から利用のための認定を受ける必要があります。

| 認定区分 | 要件 | 利用できる施設 |

| 1号認定 教育標準時間認定 | 3~5歳 「保育を必要とする事由」に該当しない | 幼稚園 認定こども園 |

| 2号認定 保育認定 | 3~5歳 「保育を必要とする事由」に該当する | 保育所 認定こども園 |

| 3号認定 保育認定 | 0~2歳 「保育を必要とする事由」に該当する | 保育所 認定こども園 小規模保育等 |

保育を必要とする事由:

就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居している親族の介護等

■子育てのための施設等利用給付

施設型給付を受けない幼稚園、認可外保育施設、預かり保育事業の利用に対して支援を行います。

■2019年から幼児教育・保育の無償化がスタート

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無料になりました。0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。

自治体ごとに実施する「地域子ども・子育て支援事業」

地域の実情に応じて様々な子育て支援「地域子ども・子育て支援事業」が行われています。

・利用者支援(情報の提供や支援の紹介)

・地域子育て支援拠点(親子の交流や気軽な子育て相談)

・一時預かり

・ファミリー・サポート・センター

・子育て短期支援(ショートステイ)

・病児保育

・放課後児童クラブ

・乳児家庭全戸訪問

・養育支援訪問

・妊婦健康診査

2016年に新たに創設された「仕事・子育て両立支援事業」

「仕事・子育て両立支援事業」とは、従業員が働きながら子育てしやすいように環境を整えて、離職の防止、就業の継続、女性の活躍等を推進する企業を支援する制度です。事業主拠出金*を財源としています。

*政府が子育て支援策を進めるため徴収している企業の負担金

■企業主導型保育事業

従業員のための保育施設の設置・運営の費用を助成します。週2日程度の就労や夜間、休日勤務等、従業員の多様な働き方にも対応できることが特徴です。

■企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

残業や夜勤等でベビーシッターを利用した際に、費用の補助を受けることができます。

2024年 子ども・子育て支援法の一部改正

2023年5月に始動した「子ども未来戦略」の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を確実に実行するため、2024年10月に児童福祉法や子ども子育て支援法等*の一部が改正されました。改正により、児童手当を始めとした子育て支援のさらなる強化が図られ、子ども・子育て支援金制度が創設されました。公布日から2026年にかけて段階的に実施されます。

*その他、児童扶養手当法、子ども・若者育成支援推進法、雇用保険法、国民年金法、特別会計に関する法律、医療保険各法等

■ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化

・児童手当の抜本的拡充

① 支給期間を中学生までから高校生年代までに延長

② 所得制限を撤廃

③ 第3子以降の支給額を月3万円へ

・妊娠のための支援給付を創設

■すべての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

・妊娠等に対する相談支援事業

・保育所に通っていない乳児等の通園のための給付(「こども誰でも通園制度」)

・産後ケア事業の拡充 等

■共働き・共育ての推進

・両親ともに育休を取得した場合の給付

・育児のための時短勤務時の新たな給付 等

こども基本法 2022(令和4)年公布

最後に、2022年に成立したこども基本法について見ていきます。

法律ができた背景

歯止めのかからない少子化に対して様々な施策を行う中、一方で、子どもの取り巻く環境が問題に挙がりました。児童虐待の相談件数や不登校、ネットいじめの件数は増加し続け、子どもの権利が脅かされている状況があります。

このような子どもを取り巻く環境を改善する為に、政府は2021年に「こどもまんなか社会」を最重要コンセプトとして掲げました。こどもまんなか社会とは、子ども・若者・子育て支援に関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据え、誰一人取り残さず、幸福な生活を送ることができる社会を意味しています。

こどもまんなか社会を実現する為には、社会全体で強力に推進していく必要があるとし、2022年6月に成立した法律が「こども基本法」です。また同時に、政策の司令塔としてこども家庭庁が新たに創設されました。

*令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況

法律の内容

■目的

この法律の目的を、第1条で「この法律は、〔中略〕次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、〔中略〕こども施策を総合的に推進することを目的とする。」と定めています。

18歳や20歳といった年齢でサポートがとぎれないよう、この法律における「こども」とは、第2条で「心身の発達の過程にある者をいう。」と定義されています。

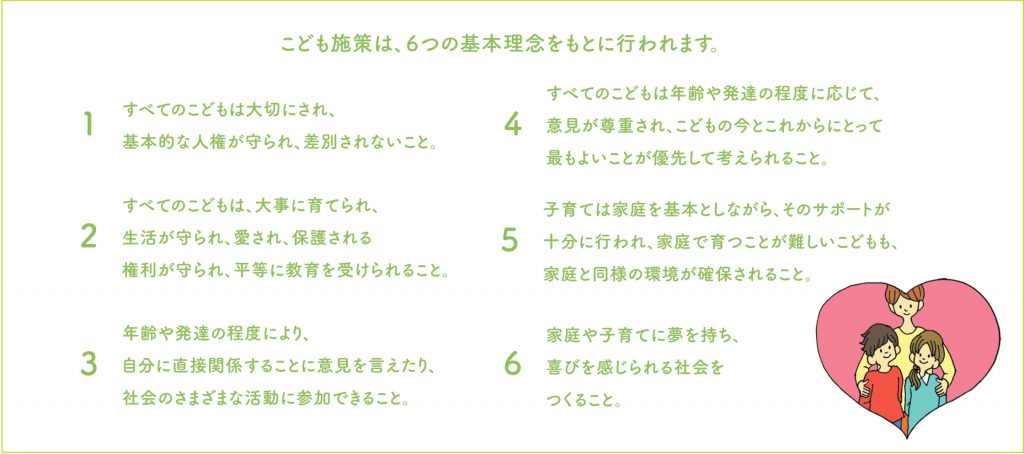

■基本的な考え方

以下のような6つの基本理念が定められています。

1、こどもの人権が守られ、差別されないこと

2、こどもの様々な権利が保障されること

3、意見を言うことができること

4、こどもの意見が尊重されること

5、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること

6、家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること

出典:こども家庭庁HP https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon

■主な施策

・こども大綱

政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下、こども大綱という)を定めなければならないと定めています。

・都道府県こども計画・市町村こども計画

都道府県及び市町村は、こども大綱を踏まえて、都道府県こども計画・市町村こども計画を定めるよう努めると定めています。

・こども施策に対するこどもの意見の反映

国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、こどもや子育て当事者の意見を反映するとしています。具体例として、現在こども家庭庁によって、様々なテーマについて意見を集める取組「こども若者★いけんぷらす」が実施されています。

法律に基づく「こども大綱」

こども基本法に基づき、こども施策に関する大綱(以下、こども大綱という)を定めています。これまで別々に作成・推進されてきた、少子化対策、若者育成推進、子どもの貧困対策に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項を一元的にまとめました。

こども大綱では、こども施策を総合的に推進するため様々な角度から重要事項が示され、具体的な取組が図られています。そして、こどもまんなか社会の実現の進捗を検証する為の指標として、数値目標が設定されています。

まとめ

今回は、子育てに関わる法律を3つ取り上げました。似たような言葉が繰り返し出てきたり、具体的なイメージがわきづらい事柄があったりと、少し難しく感じたかもしれません。しかし、今回ご紹介した法律は様々な制度の基になっており、子育てや保育を通して困った時に頼れる情報の一つになるかもしれません。

今回様々な法律を調べてみて、法や制度は未来の日本をより良くする為のものなのだと感じました。これからニュース等で目にした時、今後どう変わっていくのだろう?という視点で見てみたいと思います。

保育や子育てに関することを、今後もナニーと一緒に勉強していきましょう!

この記事を書いた人

- 遠藤智菜美

- 2016年3年横浜国立大学経済学部卒業後、8年間営業として一般企業に勤務しました。「保育に携わりたい」という兼ねてからの想いを叶えるため、現在は保育士試験の勉強をしながらベビーシッターとして勤務をしています。地元山形県で活躍する人のインタビュー記事を作成するなど、webライターとしても活動しています。

前の記事

前の記事 次の記事

次の記事