0歳時〜5歳児

保育園では、0歳児から季節に合った製作あそびを楽しみます。

同様にナニーもお子様と製作あそびをして過ごします。季節に合った製作を選び、四季や文化を学んだり、ご成長の記録になるものを作ったりします。

「製作」と聞くと難しい作品を作るイメージで、躊躇するかもしれませんが、「お子様の成長を記録に残す工作の時間」と気軽に考えてやってみましょう。

2歳児以上になると、作ったもので遊ぶ楽しさもあります。自分で作った作品には愛着もわくため、完成した後は、「ママに見せたい!飾っておこう!」と嬉しそうに話してくれるお子様が多いです。

お子様の年齢に合った製作あそびをご紹介しますので参考にしてみてはいかがでしょうか。

製作あそびのねらい

製作あそびは、子どもの五感を刺激します。身近なものに触れて動かしたり組み立てたりすることで、触れる感覚や、ものを作り上げる経験を通して脳の発達を促すというねらいがあります。

- 創造力、想像力を養う

- 集中力が高まる

- 動作が身につく

- 達成感を味わえる

- 道具に関心を持つ

- 季節や文化について学べる

- 思い出に残る

では年齢別製作の具体例を、見てみましょう。

年齢別製作例

0歳児 指スタンプで、きのこ作り!

<材料>

- 画用紙

- 絵の具

- のり

<ねらい>

①カラフルな絵の具の色彩を楽しむ

②指に絵の具がつくときの触感を楽しむ

③指を動かすことで絵の具の色がつくことや変化することを知る

<やり方>

お子さんを抱っこしながら、指に絵の具をつけてあげて、きのこの傘の部分にスタンプしましょう。

<注意点>

- 子どもが絵の具のついた指を口に入れないように配慮する

- 「あー」、「うー」などの喃語に対して「なあに?」「面白いよね!」など積極的に話しかける

- 子どもが安心して活動に取り組めるように抱っこしたり、手を添えたりしてスキンシップを大切にする

1歳児 紙皿とシールでお魚を作ろう!

<材料>

- 紙皿

- 丸いシール

- はさみ

- セロハンテープ

<ねらい>

①指先を動かしながら形や色を認識する

②シールを「剥がす」、「貼る」動作を繰り返すことで巧緻性、集中力を養う

③身近な材料を使って工作をする楽しさを知る

<やり方>

製作前に、魚の絵本を読みましょう。その後、「お魚の模様を作ってみようね!」とお話ししてみましょう。

<注意点>

- 大きめのシールを用意すると剥がしやすいです

- 丸い形のマスキングテープやフェルトシールでも可能

- シールを誤飲しないよう見守りましょう

- シールを上手く剥がせない時は、角を少し曲げるなど、剥がしやすいように補助をしましょう

- 同じところに、いくつもシールを貼っていたら「こんなふうに貼ると、可愛い模様になるよ!」と手本を見せるのもよいでしょう

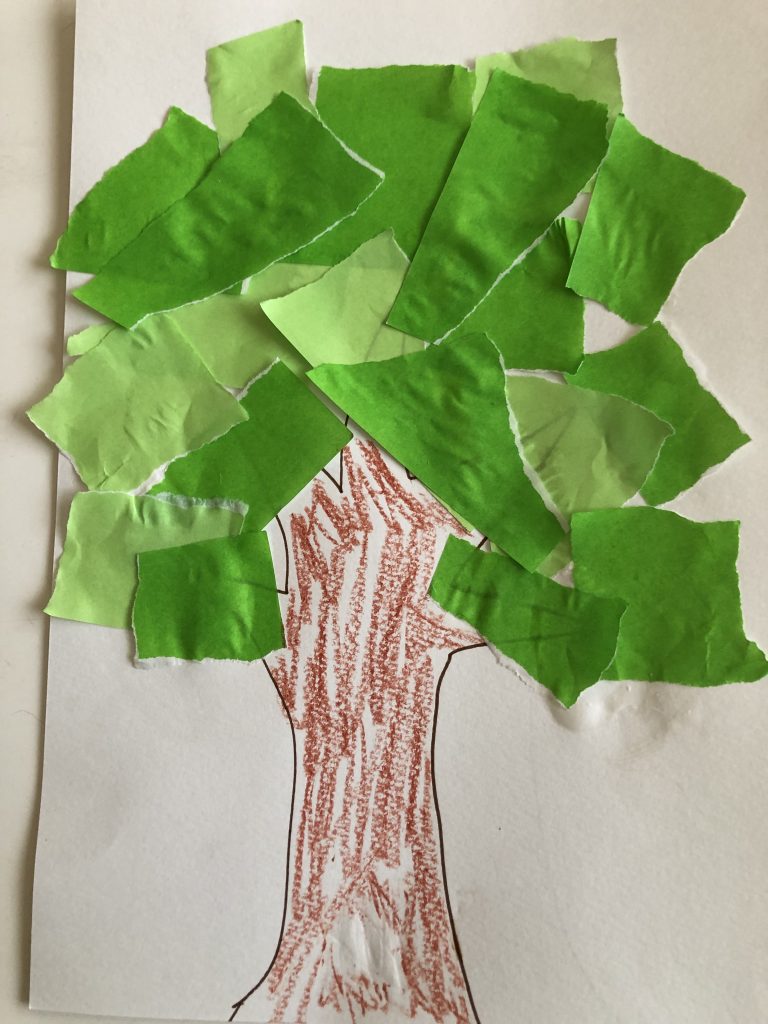

2歳児 ちぎり絵で木を作ろう!

<材料>

- 折り紙

- 画用紙

- でんぷんのり

<ねらい>

①紙を指先で小さくちぎることによって、指の動かし方を学び、手先の器用さを養う

②指先の感覚を刺激しながら、作品を作る楽しさを覚える

<やり方>

最初に手本を見せて、折り紙のちぎり方を教えましょう。早く手を動かすと短くなってしまうので、ゆっくりちぎるようお声がけしましょう。

<注意点>

- 折り紙のちぎり方や、のりの扱い方をわかりやすく、ゆっくり伝えましょう。

- 指先が上手に動かせるのは個人差があります。上手く仕上げるよりも製作あそびを楽しむ気持ちを大切にしましょう。

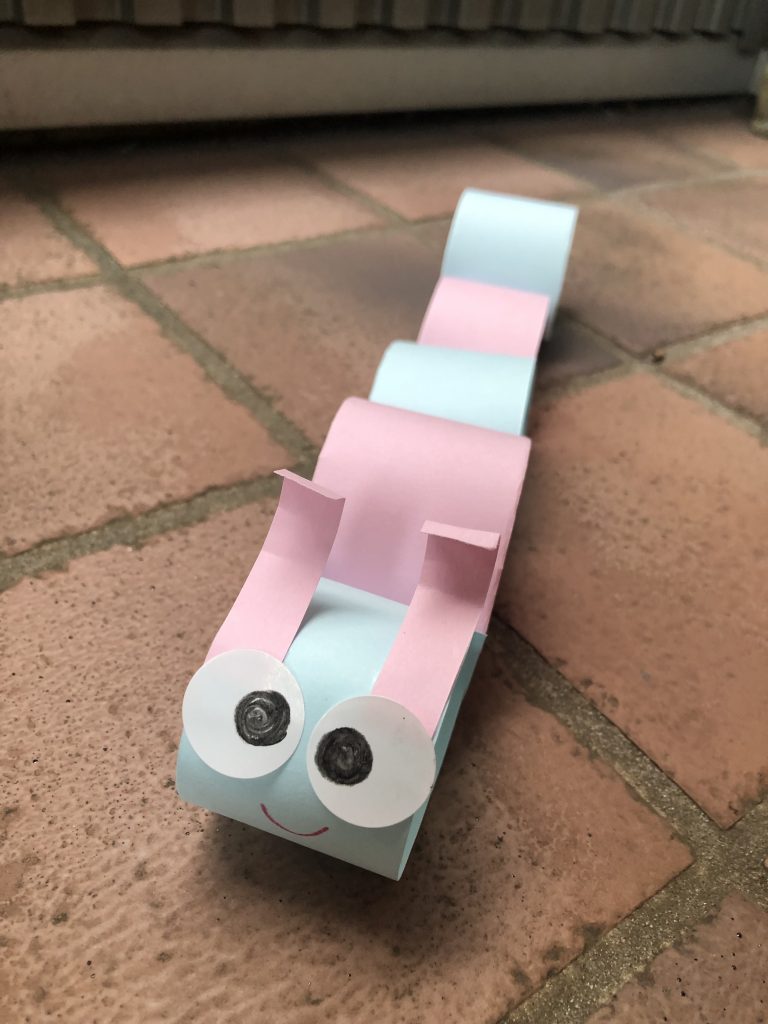

3歳児 あおむしを作ろう!

<材料>

- 画用紙

- はさみ

- のり

- ペン

- 丸シール(白2枚)

<ねらい>

①画用紙にのりをつける量を考える

②輪を作り、つなげていく達成感を味わう

<やり方>

虫の出てくる絵本などを読んでから製作しましょう。子どもが生き物に興味を持つきっかけになるかもしれません。

輪の大きさを変えたり、画用紙の色を交互に変えたりして、子どもの個性を活かして作りましょう。

<注意点>

- 出来上がったあおむしで遊ぶ時に輪が取れてしまったらホチキスを使って頑丈にしましょう。怪我をしないよう、針の部分にセロハンテープを貼ることも忘れずに。

4歳児 紙コップでジャンプ人形を作ろう!

<材料>

- 紙コップ 2個

- 輪ゴム 2個

- 水性ペン

- 色画用紙

- のり

- はさみ

<ねらい>

①紙コップを押し付ける力加減や、素早く手を離すタイミングを考える

②自分で作ったもので遊ぶ喜びと楽しさを味わう

<作り方>

①1つの紙コップの飲み口に十字になるように4か所切り込みを入れます。

②輪ゴムを1本ずつバツ印になるようにひねって、①の紙コップの切り口にクロスするように引っ掛けます。

③色画用紙にカエルの顔、手、足を描いて切り取り、②の紙コップに貼ります。

④もう一つの紙コップの上に③の紙コップを重ねます。

<やり方>

紙コップ2つを重ねカエルがジャンプするように押してから手を離します。

押す時のタイミングや力加減でジャンプの大きさが変わります。

<注意点>

- 上手く飛ばすことが出来ない時は、パッと素早く手を離すのがコツだということを伝えましょう。

- 手を離すタイミングを「いち、にの、さん!で手を離そうね!」と伝えるなど、楽しく遊べるようサポートしましょう。

5歳児 犬の操り人形を作ろう!

<材料>

- 紙コップ 3個

- 割り箸 1膳

- タコ糸 1メートルほど

- 色紙

- ハサミ

- セロハンテープ

<ねらい>

①少し難しいものにチャレンジすることで、出来上がった時の喜びを感じる

②どうすればうまく動くか、創意工夫を楽しむ

<作り方>

①1個目の紙コップは顔になります。底の部分を左に向けて横に寝かせて置きます。

犬の目、鼻、口を自由に描きましょう。そして飲み口部分に切り込みを入れて耳にします。

②2個目の紙コップは胴体です。

③3個目の紙コップは飲み口部分から底に向けて1センチ幅に切り、足4本、尻尾にします。

④顔と胴体部分をセロハンテープで1か所止めます。

⑤タコ糸を半分に切り、1本は胴体のコップの底部分にセロハンテープで止め、そのまま顔の耳の間にもセロハンテープで止めます。

⑥もう1本のタコ糸は尻尾の辺りにセロハンテープで止めます。

⑦割り箸の両端にそれぞれのタコ糸をしっかり結び、セロハンテープで固定します。

⑧最後に足4本と尻尾をつけたら完成です。

<やり方>

操り人形の、動かし方の見本を見せる。

割り箸を動かすとコップがどのような動きになるのか考えながら楽しむ。

<注意点>

自分で動かして遊ぶだけではなく、ごっこ遊びを楽しむことも出来ます。子どものアイディアを、しっかり拾い上げるようにしましょう。

いかがでしたか。

年齢に合った製作あそびを選び、お子様をサポートしながら完成させましょう。

最後に使用する道具についてです。お子様は道具を使うのが大好きです。初めて使う物に興味津々です。しかし、使い方を間違えると事故や怪我に繋がります。常にナニーが気を付けている道具を使い始める時期や注意点、選び方を確認しましょう。

使用する道具について

のり

のりは、貼り付ける目的のものですが、まずは「のり」という道具を楽しむことが大切です。ベタベタした感触を味わうところからスタートです。

- 時期→2歳ごろから

- 使う時の注意→使う量がわからず、指一本にたっぷり付けてしまうお子様が多いです。大人が取る時の量の見本を見せましょう。付ける場所も同じところにだけ付けずに広げて付けることも教えましょう。

- のりの選び方→小さな子どもは、のりを口に入れてしまう可能性があるかもしれません。安全面に配慮して、でんぷんのりを使用しましょう。主原料が、とうもろこしやタピオカなど自然由来のものが多いため安心して使用できます。

はさみ

幼児のはさみにはいろいろな種類があり、大人用とは少し違います。それぞれの特徴を知り、お子さんのベストワンを見つけてください。

- 時期→2歳から3歳にかけての時期がおすすめ

- サイン→折り紙などの工作を楽しむようになったり、大人が使っている、はさみに興味を持ち始めたらチャンス

- 使う時の注意→必ず大人が付き添い、使い方を教える

- はさみの選び方→幼児は両手を使って遊ぶことが多く、ものを持つ手も日によって変わります。そのため利き手を見分けるのは難しいです。日常生活をよく観察して、左右どちらの利き手用のはさみを購入するか決めましょう。5歳、6歳になって利き手がわかってきたら、正しい利き手のはさみを用意しましょう。

製作あそびは、作る楽しさだけではなく、子どもの想像力や集中力も養ってくれます。

是非、製作あそびを楽しんでください。

この記事を書いた人

- ハタノケイコ

- 大学にて幼児教育を学び幼稚園教諭ニ種取得。 卒業後は大手百貨店に就職し接客について学ぶ。 児童館での読み聞かせボランティアをきっかけに再び保育の仕事へ。 40代でポピンズに入社し様々な保育現場で仕事をしながら保育士資格取得。 10年の経験と自身の子育てから感じた事を記事に書いて発信中。

前の記事

前の記事 次の記事

次の記事