夏の子どもたちの楽しみな遊びは、何といっても水遊びでしょう。水遊びには、子どもが楽しみながら成長できるメリットがたくさんあることをご存じですか?

小さなお子さまと水遊びをするとき、

「お家で子どもに水遊びをさせたいので、安全で楽しめる水遊びのアイデアが知りたい」

「乳幼児期に気をつけるべき水遊びの注意点を詳しく知って、安全に安心して遊ばせたい」

などと感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、水遊びが成長にどんなメリットがあるのか、年齢別の水遊びのねらいや具体的な水遊びのアイデア、また小さなお子さまが安全安心に水遊びを楽しめるための注意点をご紹介します。

また教育シッターとして、お子さまの発達につながる水遊びをご提供する、ポピンズナニーについてもお伝えします。ぜひ最後まで読んで、今年の水遊びの参考にしてくださいね。

contents

水遊びは成長を促すメリットがいっぱい

水遊びには、子どもが楽しく遊びながら心と体を成長させるためのメリットが、たくさん詰まっています。ぜひ、夏ならではの遊びの中で、お子さまの成長を促してあげましょう。

五感の発達を刺激する

水に触れることで、子どもは五感を刺激されながら遊ぶことができます。

水のひんやりとした感覚やパシャパシャという音、水面のキラキラした光、などの感覚がすべて子どもの脳を刺激して豊かな感性が育っていくのです。

運動能力が向上する

水遊びをすることで、子どもは体全体を使って動こうとします。

水の中で手をぐるぐると回したり、パシャパシャと叩いたり、おもちゃを追いかけたり、様々な動作を行いながら手足の動きを連動させる力やバランス感覚を養っていくのです。

また、水の入ったバケツを運ぼうとしたり、じょうろで水を撒いたりする動作は、体幹や四肢を使う大きな動きの発達につながっていきます。

好奇心と探求心を育む

水遊びは、子どもにとって「なんで?」「どうして?」の連続です。

穴があいた入れ物に水を入れ、全然いっぱいにならないと「なんで、お水なくなっちゃうの?」と不思議になります。

ぷかぷか浮いているひよこの人形を水の中に入れた途端、ポーンと水の外に飛び出したのを見て「どうしてあひるさんはジャンプしたの?」と驚きます。

色水あそびで、混ぜ合わせることで色がどんどん変化していくのを観察することで、「色が変わった!なんで?」とワクワクすることでしょう。

子どもは、水遊びをしながらさまざまな体験をして、好奇心と探求心を育んでいくのです。

言語発達を促す

「お水が冷たいね」「ジャーって流そうか」「パシャパシャしてごらん」など、子どもは大人の語りかけから言葉と実際の体験を結びつけて、新しい言葉を自然に身につけていきます。

子ども自身が水の感触や動きを言葉で表現しようとすることで、コミュニケーション能力も発達していくでしょう。

情緒が安定する

チャプンという水の音や、ゆらゆらと揺れたりキラキラと輝いている水面、優しい水の感触は大人のみならず、子どもでも癒されるものです。

水に触れることで、子どもは心を落ち着かせ、安心感や満足感を感じることにより、安定した情緒へとつながっていきます。

年齢別:発達を促す水遊びのご紹介

子どもの成長ごとに水遊びのアイデアも様々なものがあります。

ここでは、成長に合わせた水遊びをいくつかご紹介しましょう。

6か月頃~1歳頃

乳児が水遊びを始める時期はだいたい首がすわってお座りが安定してくる生後6~7か月ころが目安となります。

この月齢はあくまでも目安ですので、乳児の発育状況をしっかりと観察して、その子どもの成長に合わせて始めるようにしましょう。

また、初めて水遊びを行う際は、まずお風呂場でたらいにぬるま湯を溜めて手や足にかけてあげ、水慣れをしてから水遊びに移行していきます。

発達のねらい

・水の感触に慣れて、心地よさを感じられるようにしていく。

・見る、触る、聞くなど、少しずつ五感を刺激していく。

・「楽しい」「もっとやりたい」という好奇心を持てるように促す。

お水パシャパシャ

お座りができるようになったばかりの乳児の場合は、ベビーバスやお風呂に数センチほどぬるま湯を張り、そっと座らせてあげましょう。

つかまり立ちができるようになってきたら、やや広めのベビーバスや大きなたらいで、少し動き回れるようにしてあげるとよいでしょう。

子どもは、手足を使って水面をパシャパシャと音を立てたり、水しぶきの音を聞いたり、また水しぶきが顔にかかったりして、様々な反応を示します。

大人はそんな子どもの反応を見守りながら、「パシャパシャ音がするね」「お水は気持ちいいね」「お顔に水がかかってびっくりしたね」など、子どもの体験したことを言語化してあげましょう。

五感を使いながら遊び、自分の体験を言語化してもらうことによって自然と言葉を覚えていくようになります。

お水のお手玉

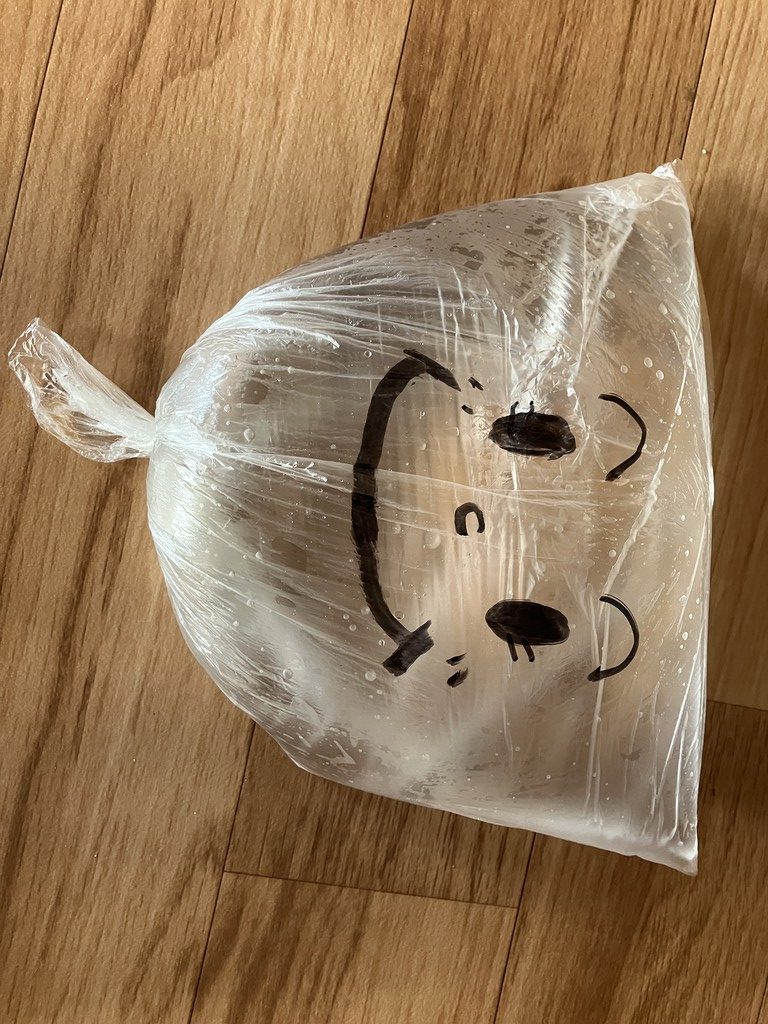

透明のビニール袋に水を入れ二重にして結び、お顔を描くと、お水のお手玉が出来上がります。触ってみると、タブタブ、ふにゃふにゃと、何ともいえない不思議な感触で、子どもが大喜びすること間違いなしです。触感が刺激されたり、柔らかいものをつかもうと手や指を使う運動能力が身につきます。

スポンジぎゅっ!

柔らかいスポンジを、大小さまざまな大きさに切り水に浮かべます。まずは大人が、「ぎゅーっ」と絞って水が落ちる様子を子どもに見せてあげます。大人が楽しそうに「ぎゅーっ」と絞っているのを見て、子どもはやってみたくなるでしょう。

スポンジを絞ることで、握力をつける練習になるだけでなく、絞ると水がなくなる、また水の中に入れることでスポンジが水を含む、という事象を視覚的に理解することができます。このように水で遊びながら、科学の体験につなげることもできるのです。

1歳~2歳頃

この時期は、つかまり立ちから歩き始めたり、自由に動き回ったりと活発に行動し、「やってみたい!」「なんでだろう?」という気持ちが芽生えてきます。

水遊びを通して、指先の巧緻性や豊かな想像力、表現力を伸ばしましょう。

発達のねらい

・手や指先を使った動きを取り入れ巧緻性を高める。

・水遊びを通して、水の性質(流れる、溜まるなど)を体験しながら学んでいく。

・色水遊びを通して、色彩感覚や創造力、知的探求心などを育む

ペットボトルシャワー

ペットボトルのキャップにいくつか小さな穴を開け、ボトルに水を入れてシャワーのようにして遊びます。

大人は、

「ボトルを強く押すと水が勢いよく出て、弱く押すとチョロチョロと出る」

「ボトルを上にすると水は出ないが下にすると水は出る」

などの事象を子どもが発見できるよう、「ギュって押したらたくさん水が出たね」「あれ、上にすると水は出ないね、どうしようか」などの声掛けを行いながら、一緒に楽しみます。また、ボトルを振って動く水の動きや落ちてくる水の音など、五感を使って楽しむのもよいですね。

お水でおままごと

おままごと用のプラスチックのコップやお椀、浅めのお皿、ジョウロやお玉などを用意して、おままごとをして遊びます。「お水をどうぞ」「お茶を入れます、ジャー」など子どもと会話をしながら、コップからコップに水を移し替えたり、お玉を使って水がこぼれないようにお椀に入れたりしてみましょう。

子どもは、どの容器に入れると水がこぼれないか、上手に水を入れるにはどうしたらいいか、など工夫したり考えながら遊ぶようになってきます。

洗濯ごっこ

洗濯ばさみや子どもが絞れるほどの小さなタオルや布、これらを掛けられるハンガーなどを準備します。

まずは、タオルを水に浸して子どもと一緒に「ぎゅーっ」と絞ってみましょう。この時期は、雑巾絞りは難しいので、両手で丸めてギュっとしてみるだけで大丈夫です。

「ぎゅーってすると、水が出たね」と子どもの体験を声にして伝えてあげることが大切です。

次に、「いいお天気だから、洗濯物を干しましょうね」などと会話をしながら、洗濯ばさみで絞ったタオルをハンガーなどにかけて洗濯ばさみで留めてみましょう。ハンガーにかけるのは、大人がやってあげてもよいでしょう。

洗濯ばさみでうまく留められるか、挑戦します。洗濯ばさみは、指先を使う巧緻性を高めるのにとても良い道具です。洗濯ばさみで物を挟めるようになると、自然にスプーンやフォークを持つことができるようになってくるのです。

色水あそび

色水遊びは、成長を促す、おすすめの遊びの一つですが、この時期の子どもは、まず誤飲をしないように注意しながら遊びましょう。

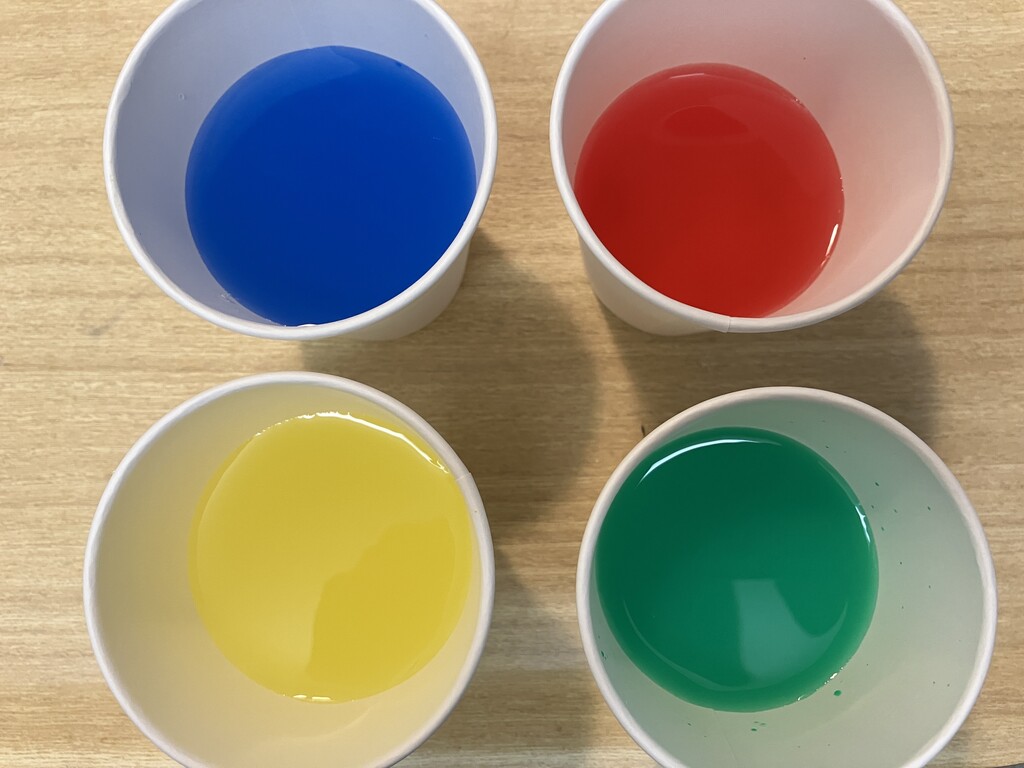

今は、赤ちゃん用に有害な物質を含まない、安全な絵具があります。ぜひ、こういった絵具を使ってお子さまと色水遊びを楽しんでくださいね。ボトルに色水を何種類か準備しておき、子どもが興味を示した色水をまずは1色、カップに入れてあげましょう。

子どもは、色水を触ったり見つめたり、こぼしてみたり、様々な反応を示すことでしょう。他の色にも興味を示し始めたら、2色3色とカップに色水を注いであげます。

そのうち、自分で色を混ぜ始めたら、「あれ、色が変わったね」「どうしたのかな」など、子どもの体験や感じている様子を言葉で示してあげましょう。一度混ぜると色が変わることを理解すると、子どもは夢中になって遊ぶでしょう。

色水遊びを通して、色彩感覚や創造力、知的探求心などを育んでいきます。

子どもが水遊びをいやがったら

水遊びをいやがる子どもに、何度も「少しだけやってみたら?」など無理強いをすることはやめましょう。子どもは、一人ひとり何かを始めるタイミングがあります。

まずは、お子さまの気持ちを受けとめて「いやなんだね、大丈夫よ」と優しく受け止めてあげるのが、良いかもしれません。成長過程で、そのうち水遊びに興味を持つ時期が出てくると考え、子どものペースを尊重してあげましょう。

水遊びを安全に楽しむための注意点

子どもの成長を促す水遊びですが、その一方常に危険が潜んでいることを決して忘れてはなりません。

保育を行う際は、次からお伝えする点に細心の注意を払い、安全に水遊びを楽しめる環境を整えてあげましょう。

決して目を離さない

乳幼児の水遊びの事故は、ほんのわずかな時間で発生する可能性があります。子どもの足首程度の深水でさえ、滑ってうつぶせになり窒息する恐れがあることを忘れないようにしましょう。他の用事をしながらの「ながら見守り」は絶対に避け、子どもの動きから決して目を離さずに見守りを行います。

子どもの体調を確認する

水遊びを行う前は、必ず子どもの体調を確認するようにしましょう。熱がある、咳が出ている、普段より元気がない、何だか不機嫌な様子である、など、少しでもいつもと違う様子があるときは、水遊びは控えるのが正解です。

また水遊び中も、顔色が悪くないか、唇が青くなっていないか、鳥肌がたっていないか、など常に子どもの体調の変化に気を配ることがとても重要です。

適度に水分補給をする

水遊びは、知らず知らずのうちに体力を消耗しています。特に乳幼児は体力を消耗して汗をかきやすいため、脱水症状に注意が必要です。水遊びの前後だけではなく、水遊び中もこまめに水分補給を促しましょう。

熱中症対策をする

屋外での水遊びでは、熱中症対策がとても大切です。

直射日光を避ける

午前中の比較的涼しい時間帯を選んだり、日陰で遊ばせたりしましょう。

帽子・ラッシュガードなどを着用する

子どもの頭や体を強い日差しから守るために、帽子やラッシュガードを身につけさせます。特に帽子は必ずかぶるように徹底しましょう。

長時間の遊びは避ける

水遊びは、乳児なら30分以内、幼児は1時間以内を目安に行うことをお勧めします。

あくまで目安なので、子どもの様子をしっかりと観察しながら無理のないように行いましょう。

遊んだ後はゆっくり休む

乳幼児にとって、水遊びは大人が想像する以上に体力を消耗します。遊び終わった後のケアも大切です。水遊び後は、実は体が冷えていることが多いものです。温かいシャワーを浴びて、すぐに着替えさせます。

その後はしっかりと水分補給を行ってから、疲労回復のためにいつもより長めのお昼寝をさせてあげましょう。

成長につながる水遊びならポピンズナニーにおまかせ

ここまで、水遊びがどのような成長につながっていくかをお伝えしてきました。こういった知識を持ちながら、お子さまのお世話を行っているのがポピンズナニーです。ポピンズナニーはプロフェッショナルな教育シッターとして、お子さまのお世話を行うだけでなく、お子さまの成長に合わせた遊びを取り入れながら保育を行っているのです。

お子さまの安心と安全を最優先するポピンズナニーの水遊び実践法

ポピンズナニーは、お子さまの安心安全を第一に考えた保育を行っています。

徹底した「見守り」の姿勢

ポピンズナニーは、水遊び中のお子さまから片時も目を離すことはありません。

事前準備と環境設定の徹底

ポピンズナニーは、水遊び中に危険がないかをしっかりと事前にチェックして、お子さまの成長に合わせた適切な水遊びの環境を作ります。

お子さまの成長に合わせた遊び

ポピンズナニーは、「この月齢はこの遊び」などの固定観念を持つことなく、お子さまの成長に合わせた遊びを提供します。

それにより、お子さまは楽しみながら深い学びを習得していくことができるのです。

家庭との密な連携

ポピンズナニーは、水遊びを行う前に必ずご家庭でのお子さまの様子をうかがい、保護者に確認を行います。

ご家庭との密な連携により、保護者は安心してポピンズナニーに大切なお子さまを預けることができるのです。

まとめ

今回は、水遊びが乳幼児にとって成長を促すメリットがたくさんあること、年齢別の水遊びのアイデア、また水遊びをするにあたっての注意事項をご紹介しました。

今まで、何となく子どもと水遊びをしていた、という方には興味深いお話となったのではないでしょうか?また、このような成長を促す知識や危険に対しての意識をしっかりと持ちながら、お子さまのお世話を行っているポピンズナニーについてもご紹介しました。

この記事を書いた人

- 五島 由紀子

- 保育・教育関係に携わって15年以上。保育園施設の管理職を経て、2022年よりフリーランス保育士として活動開始。 保育士免許・幼稚園教諭二種免許・子育て支援教育カウンセラー資格・キッズマナー講師資格取得。ポピンズナニーの経験を活かした保育・教育特化ライター。 現在は、保育に携わりつつ、心理カウンセラーとしてSNS相談サイトや心理カウンセリングサイトでのカウンセラー業務を行っている。趣味はベリーダンス。産業カウンセラー資格取得に向けて勉強中。

前の記事

前の記事 次の記事

次の記事